/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 進みある教師のみ人を教える権利あり (35)///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 「読み手に伝わる文章」が、まずは必須

私は、書くことに非常に苦手意識をもっています。いつもいっぱいいっぱいの状態で書き上げてきました。美文や達意の文章などは、ほど遠い話で、とにかくひたすら読み手に分かりやすく、伝わる文章になるようにということを願って書いてきたのです。

縁あって今まで雑誌原稿などを数多く執筆させていただきましたが、下書については、その三倍以上は書いてきました。何度書き直しても駄文しか書けなかったからというのが、その理由です。たくさん下書をしたから伝わる文章が書けたというのであれば美談となりますが、その反対です。

原稿を依頼してくれた方々の期待を大きく裏

切ってしまったことも数知れずです。

さて、伝わる文章を目指して七転八倒していた中で、私が特に気を付けてきたことを五つにまとめてみました。

(1)主語と述語の関係を侮ることなかれ

まずはじめは、主語と述語の関係です。文の基本です。これがしっかり整ってなければ、「誰が何をしたのか」分からず、読み手は混乱します。

当然なことですが、まずは、この関係がしっかりなされているか否かを何度もチェックしました。チェックの際には、主語と述語をあまり離さないことにも注意を払いました。

日本語では、主語を省略してしまうことも珍しくありません。この場合は特に気をつけました。

一見、簡単そうに見える主語と述語の関係ですが、侮れません。軽んじると伝えたいことが正確には伝わらなくなります。これでずいぶん苦い経験を味わうことになりました。

(2)助詞「て」「に」「を」「は」の使い方

この使い方によっては、印象や意味が大きく変わります。読みやすい文章は、ほとんど「て」「に」「を」「は」の使い方が適切です。

ところが、この習得は簡単ではありません。

どうしたら「て」「に」「を」「は」の使い方がうまくなるのかと、人に聞いたり本を読んだりしながら調べました。

その結果、分かったことは、「良質な文章をたくさん読むこと」「数多く文章をしたためること」と実にシンプルでした。その教えを守って、これまで取り組んできました。

今でも、時々誤りを指摘されることがあります。この使い方は、難易度が高いので、マスターすれば確実に文章力向上に繋がります。

(3)一文を60字程度にまとめる

伝わらない文章の悪いパターンのひとつが、一文が長いというのがあげられます。しかも、

この問題に「主語と述語の関係」や『「て」「に」「を」「は」』などの使い方などが絡んだ場合は、さらに深刻です。

読みやすいといわれる一文は、一般的に五十~六十文字程度といわれています。

私も、昔はだらだらと長く書く傾向にありました。書いた本人すら何を伝えたい文章なのか、分からなくなることがしばしばありました。

今は、文字数を意識しています。一文が長ければ二文にし、可能な限り五十~六十文字程度にまとめるようにしています。

この点については、新聞記事の文章の書き方が大いに参考になります。

(4)書いた文章を見直す(推敲・添削)

推敲は、基本的には本人が行うことが多いと思います。私の場合は、前述のように書いている段階で何度も修正を加えますので、知らず知らずの内に推敲していることになっています。 しかし、自分で書いたものを自分で見直すというやり方には、限界があります。書いた本人の思い込みによって「見ているんだけれど、見えていない」ということがあるのです。

そこで、目で追う手直しの他に、書き上げた文章を声に出して読むという文章チェックをお勧めします。思った以上に、客観的な視点で文章を見直すことができるのです。

また、推敲と似ているものに添削があります。書き上げたものを、第三者に見てもらうことで、伝わる文章に仕上げていきます。

文章の誤字・脱字・文のよじれなどのチェックをはじめとして、「何が言いたいのかわからない」「テーマに合ってない」など文章の内容面も指摘されることがあります。本来の添削の域を超えるともいえますが、しかし、冷静になって「なぜ、そう指摘されたのか」をよく考えてみると、意外と的を射た指摘となっています。時には全文書き直しになることもあります。そして、再度書き直しても、また「ダメ出し」をもらうということもあります。

このようなことの繰り返しが、私の文章力向上の一助になってきました。「書く」という経験の中からしか書く力は育たないと実感しています。

2 文章力アップのために

これまで前述した四例は、「誰が読んでも分かりやすく読みやすい文章を、ただ純粋に書きたい」という願いのもとに取り組んできたものです。それが、結果的には私の文章力向上に役立ってきたということです。

しかし、今度はその逆で、結果的にもたらされたものではなく、最初から私自身が文章力向上をねらって始めた内容を紹介します。

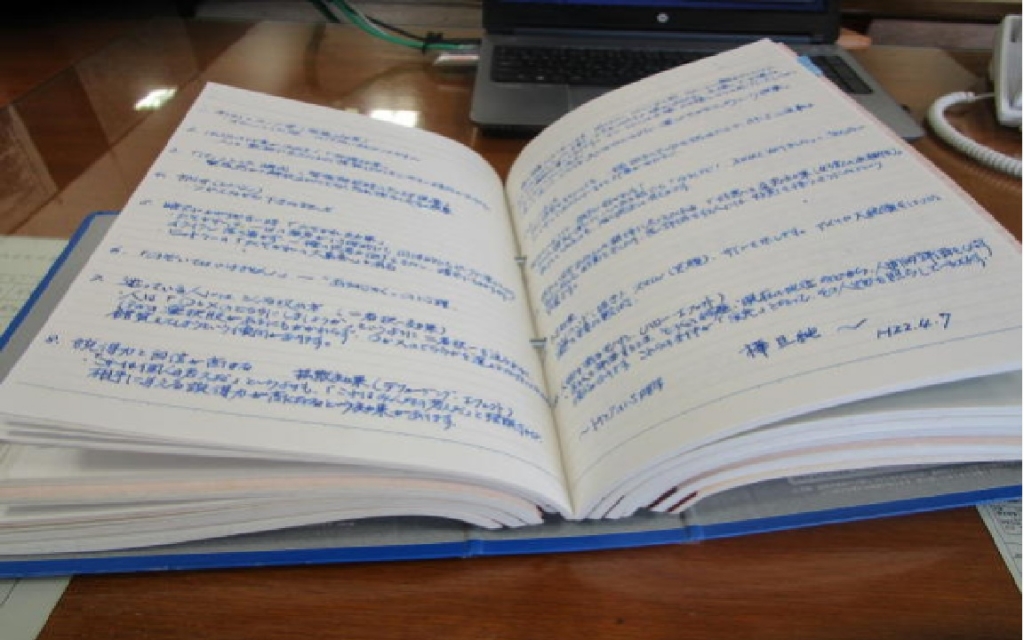

それは「言葉(表現)」の収集です。「もっと適切な言葉などを使っての文章が書けないものだろうか」という視点のもと、本を読んだ後に印象に残った言葉などを中心に大学ノートに書き止めてきました。

それが下の写真です。

現在は、印象に残る言葉や文章まで範囲を広げました。ノートは23冊にも及んでいます。

![]()

![]()

時間があるときは、ノートをめくり、ノート

に書き込んだ、例えば、

・隔世の感

・読書三余

・一知半解

・畳の上の水練

・葦の中のよもぎ

など眺めては、いつか使用できる機会を伺っています。

自己満足の域を抜けませんが、参考にしていただければ幸いです。