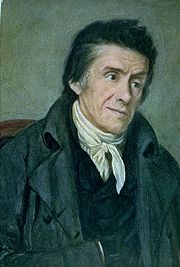

スイスの教育家であるペスタロッチは,「家庭は躾(しつけ)のための学校である」と述べています。

家庭は子どもの出会う最初の集団であり,また,3~4歳頃の家庭での教育が,子どもたちのその後の人格を形作って上で,大きな影響を与えているといわれています。

家庭は,家族にとって憩いの場,安らぎの場ですが,また一方では,子どもが将来一人の社会人として身に付けておくべき基本的なルールや習慣,マナーなどを親が伝える場でもあります。

前にもこのようなことを書かせていただきました。

「身を美しく」と書く『躾』は「礼儀作法を身に付けさせること。また,身に付いて礼儀作法。」と広辞苑には記載されています。

それと同義になるのが,裁縫の「躾縫い」です。

「縫い目を正しく整えるために仮にざっと縫いつけておくこと。」(広辞苑)が,その意味です。

子どもたちを一人前に育てていくために,少しずつ躾縫いが行われていきます。躾縫い手本として,最も影響を与えるのが,親ということになります。

「こんにちは」

「ありがとう」

「ごめんなさい」

これらの躾のはじめの一歩が,しっかり身に付けば,躾縫いが終了し,あとは,自分の判断で行動しながら社会人として独り立ちしていきます。

江戸時代には「三つの心,六つの躾,九つの言葉,十二文,十五理(ことわり)で,末決まる」と言って,幼い頃から商人たちの子どもたちを段階的に指導をし,自分の心を常に豊かにするよう心掛けてきたそうです。

その中の「六つ躾」は,6歳までに躾(挨拶や礼儀など)をきちんとしなさいと言っています。

6歳といえば,今の小学校1年生です。

江戸時代は,極めて早い時期に,躾縫い期間が終了していたことになります。

まさに,諺どおりで,「三つ子の魂,百まで」「鉄は熱いうちに打て」ということになります。

江戸時代と比較しても詮無いこと…と簡単に片付けてしまっていいのでしょうか。

保護者の皆さんは,どうお考えになりますでしょうか。

◇ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチ(1746年1月12日 ~1827年2月17日)は、スイスの教育実践家。フランス革命後の混乱の中で、スイスの片田舎で孤児や貧民の子などの教育に従事した経歴を持ちます。