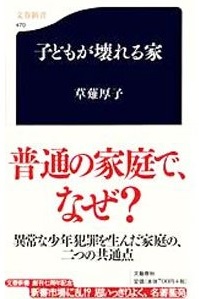

「子どもが壊れる家」(文藝春秋(700円)2005年初版)草薙厚子著の中に、ゲームのことが記述されています。この方は、法務省東京少年鑑別所・元法務教官という肩書きを有した方です。

【特性・現象】

◆ゲームが家庭に浸透して、20年あまり、我が国のみならず、今や全世界で子どもが専用機、携帯機をもつまでに普及している。

◆この十年間で飛躍的に技術が発達し、リアリティーが高まった。

◆鮮明な画面と音が重要な要素で、現実的な臨場感を楽しめるようになった。

◆現実とゲーム(幻想)の世界が区別しにくい、現実と錯覚しやすい環境になった。

◆多くのゲームが「戦い」「暴力」を二大要素としており、ゲームの中では「攻撃

性」が重要な行動要素となっている。

◆ゲームのもう一つの重要な要素は、自分が主人公であり、主体的・能動的に関わっていくことである。

◆ゲームの中では、簡単に暴力を振るうことが可能で、暴力=攻撃で勝ち進んでいく。さらに多くのゲームは、相手を倒し殺害することが可能だ。

ゲームに関して、肯定的に論じられる書籍はほとんどなく、この本のように否定的なのが大部分を占めています。草薙氏も、現実と幻想の区別を危うくしていること指摘しています。

機会があれば、購入して読んでみていただきたいと思っています。

(絶版になっているかもしれません、もしそうでしたらお許しください)